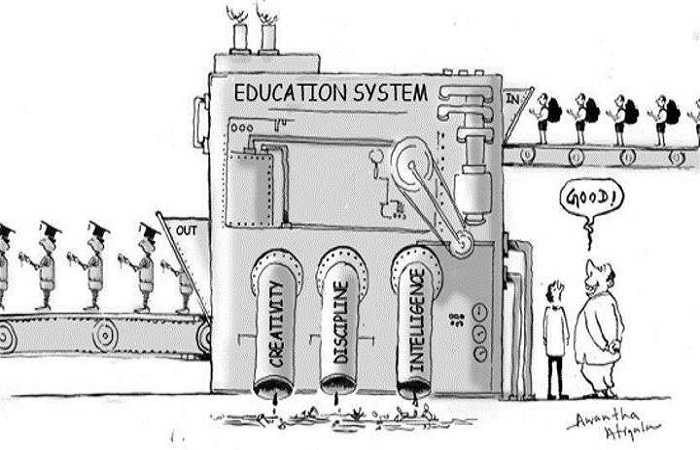

आप समाज के भलाई का कोई भी पहलू सोचिये, आप पायेंगे कि उसकी शुरूआत शिक्षा से होती है। शिक्षा पर तीन तरीके से काम हो रहा है और ये तीनों ही तरीके एक आदमी को बेहतर इंसान नहीं बनाते। कुछ लोग ज़रूर तमाम बैरियर तोड़कर अच्छे इंसान बनते हैं लेकिन इसमें शिक्षा के इन सभी रूपों का कोई योगदान नहीं है।

शिक्षा का एक रूप है जिसे हम और आप अनौपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। अक्सर इंसान का एक बच्चा अपने इर्द-गिर्द के माहौल से बहुत कुछ सीख जाता है। जयपुर में एक घराना है जो गीत संगीत में बहुत नाम कमा रहा है। इनके छोटे छोटे बच्चे ज़बरदस्त क्लासिकल गाते हैं। अब ये आसपास के माहौल का असर है, थोड़ी ट्रेनिंग मिल गयी तो आसानी से एक बेहतर कलाकार सामने आ जाता है।

किसान का बच्चा किसानी, तो अन्य कौशलों को करने वाले परिवारों के बच्चे वो विशेष कौशल सीख लेते हैं। इस शिक्षा में किसी विशेष प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती।

धर्म के उदय के साथ धार्मिक शिक्षा के भी संस्थान बने। गुरुकुल, मदरसे और कान्वेंट इसी कटेगरी के स्कूल हैं। यहां एक बच्चे को धार्मिक बनाने के सारे जतन किये जाते हैं। कान्वेंट ने अपने पारंपरिक रूप को बदल लिया तो उसे कोसने वाले धार्मिकों का समूह भी अपने बच्चे वहीं भेजता है। गुरुकुल और मदरसे समय के साथ नहीं बदल पाये तो ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं।

आज यहां जो बच्चे आपको मिलेंगे अमूमन वही होंगे जो महंगे स्कूलों की फीस नहीं भर सकते। मदरसों में बड़े पैमाने पर ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी मदरसों पर ही है। कुछ मदरसे भी अब कान्वेंट की तर्ज़ पर खुद को बदल रहे हैं लेकिन ऐसा करने में इन्होंने बहुत देर कर दी है।

स्कूलों का एक तीसरा और सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप वो है जिन्हें आधुनिक विज्ञान, तकनीक और दर्शन पर अवलम्बित करते हुए सरकारों ने बनाये हैं। ये धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के हैं, हलांकि भारत जैसे देश में धर्मनिरपेक्षता के इस स्वरूप में छेद करने की कोशिश होती रहती है, ऐसा विशेष राजनीतिक नज़रिये के तहत किया जाता है।

आधुनिक समाज के सामने इसी तीसरे रूप को उपादेय बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसे उपादेय कैसे बनाया जा सकता है, इस पर अनेक दार्शनिकों ने खूब विचारा है और सुझाव दिए हैं, लेकिन कुछ बेहद अहम बिंदुओं की ओर यहाँ इशारा किया जा सकता है।

आज की शिक्षा व्यवस्था में बच्चों का संवेदनात्मक विकास बहुत ज़्यादा उपेक्षित है। हम अच्छा चिकित्सक तो बना रहे हैं लेकिन वो पैसे के लिए कभी दवा कंपनियों का दलाल बन जाता है तो कभी पैसे के लिए ही किसी को मार देता है। ऐसे ही उदाहरण दूसरे पेशों के भी लिए जा सकते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को सवांरने के लिए दिन रात एक करते हैं, अपनी पूरी ज़िन्दगी दो बच्चों को बनाने सवांरने में खपा देते हैं, वही माँ बाप उन्हीं बच्चों द्वारा बुढ़ापे में उपेक्षित होते हैं और रो रो कर दिन काटते हैं।

क्या ये सोचने का विषय नहीं है कि बच्चे ऐसे कैसे हो गए, लेकिन जब इस पर विचार किया जाता है तो अक्सर सारा दोष या तो बच्चों पर मढ़ दिया जाता है या माँ बाप और उनके संस्कार पर। परिवार समाज की एक छोटी इकाई है और समाज ही वो साँचा है जिसमें एक बच्चे का व्यक्तित्व आकार लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बुरी मूर्ति के लिए मूर्ति या मूर्तिकार को तो कोसा जाए लेकिन साँचे पर निगाह भी न डाली जाए?

हमारी शिक्षा व्यवस्था में इंसान को इंसान से जोड़ने वाला पहलू पूरी तरह नदारद है। हर इंसान खुद में एक दुनिया है जिसे वो बाकी दुनिया से अलग रख कर सवाँरना चाहता है। अब ये कामयाब तो नहीं हो सकता लेकिन ये कोशिश मानव समाज को विकृत ज़रूर कर देती है।

दरअसल हम जब भी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर या अन्य दूसरी व्यवस्थाओं पर बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे उसका अन्य व्यवस्थाओं से कोई रिश्ता ही न हो। उदाहरण के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सैकड़ों दर्शन हैं, पर समाज जैसा है उसकी शिक्षा व्यवस्था या कोई भी दूसरी व्यवस्था उसके ही अनुकूल होगी।

ऐसे में किसी एक व्यवस्था में न तो सुधार हो सकता है न ही बदलाव, जब तक कि पूरे सामाजिक तानेबाने को न बदला जाए। उदाहरण के लिए शिक्षा संस्थान ऐसे बने हैं कि अमीर के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो गरीब को कभी भी हासिल नहीं हो सकती। सरकारी स्कूलों में अगर दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के ही बच्चे बचे हैं तो ये महज़ इत्तेफ़ाक़ नहीं है। यही और ऐसी ही विविध स्तरों वाली असमानता हमारे समाज में भी तो है।

एक ऐसा समाज जिसमें जीवन स्तर में इतनी अधिक असमानता हो उसमें समान शिक्षा का ख़्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर समाज में असमानता को दिव्यता प्रदान करने वाले लोग हैं तो वो शिक्षा में समानता को कभी भी लागू न करेंगे न करने देंगे, और अगर ऐसे लोगों को बार बार सत्ता भी हासिल हो रही है तो समतामूलक समाज का ख़्वाब देखना भी दुस्साहस होगा।

आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके प्रति और समाज के प्रति जवाबदेह बने तो सिर्फ शिक्षा पर ही नहीं पूरे समाज के बदलने पर काम करना होगा। असमानता, भेदभाव और अमीरी गरीबी की विविध खाइयों वाले समाज में न तो आप कोई एक व्यवस्था बेहतर कर सकते हैं और न इस पूरे ढांचे से आम बच्चों को बेहतर इंसान बनाने की कोई कोशिश कामयाब हो सकती है।

अगर आपको लगता है कि इस जातिवादी, हिंसावादी, धार्मिक असिहष्णुता और असमानता के पोषक समाज को बदले बिना महज़ शिक्षा व्यवस्था पर काम करके नौनिहालों के अच्छे इंसान बनने का कोई रास्ता निकल सकता है तो हमें भी ज़रूर बताइएगा।

माँ बाप अपनी औक़ात भर बच्चों की बेहतर परवरिश करते हैं, उनको जीने के लिए तमाम कौशल सिखाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि उनके पैर कमज़ोर हों, इससे पहले उनके बच्चे अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो जायें।

लड़कियाँ ब्याह कर औरों के घर भेज दी जातीं हैं और औरों की लड़कियाँ ब्याह कर बहू बना ली जाती हैं। इतना करते करते माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जॉब में हैं तो रिटायर भी।

अब बहू व बेटे के लिए वो बोझ हो जाते हैं। बुज़ुर्गों के लिए समाज या सरकार के पास कोई इंतज़ाम नहीं है। बुज़ुर्गों की सुरक्षा व सेहत किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। अक्सर बहू और बेटे के बीच लड़ाई की एक बुनियाद माँ बाप भी होते हैं। भाई एक से ज़्यादा हुए तो उनमें माँ बाप की जिम्मेदारी से भागने की लड़ाई भी एक अलग ही मसअला है।

अक्सर ये सवाल बहुत परेशान करता है कि क्या वाकई बुज़ुर्ग अपने बच्चों के लिए बोझ होते हैं ? क्या जो बच्चे एक समय माँ बाप की जुदाई ज़रा भी देर के लिए बर्दास्त नहीं कर पाते वही उन्हीं माँ बाप से क्या सच में बेजार हो जाते हैं ? बहू जो अपने माँ बाप के इन्हीं हालात के लिए रोती है वही कैसे अपने पति के माँ बाप के लिए निष्ठुर हो जाती है ? क्या सच में माँ बाप परिवार के लिए अनुपयोगी, अनुत्पादक होते हैं ? इन्हीं सवालों पर विचार करेंगे और चाहेंगे कि आप भी अपने विचार रखें !

हम ये स्वीकार तो नहीं कर पाते लेकिन सच्चाई यही है कि आर्थिक सुरक्षा हर तरह की सुरक्षा की गारंटी होती है। आपने देखा होगा कि जिन बुज़ुर्गों को पेंशन मिलती है उनकी परिवार में थोड़ी बेहतर स्थिति होती है बनिस्बत उन बुज़ुर्गों के जिन की कोई आमदनी नहीं होती। यानी बुज़ुर्गों को यहाँ जो सम्मान मिल रहा है वो उनके पैसों के कारण है न कि किसी संस्कार टाइप चीज़ के कारण। आज हर परिवार एक एक पैसे को जोड़ता है, अक्सर लोगों के पास घर नहीं होते, होते हैं तो एक एक कोना कलकुलेटेड होता है। बुज़ुर्गों के लिए भी एक कमरे का इंतज़ाम अतिरिक्त खर्चे के रूप में देखा जाता है। कई मामलों में बुज़ुर्ग बे-यारो मददगार गाँव में होते हैं और बेटा शहर में नोकरी करता है। यानि आर्थिक हालात से तय होता है कि किसी परिवार में बुज़ुर्ग की क्या स्थिति होगी।

जोधपुर में कुछ अमीर बेटों के लाचार माँ बाप से मिलने का मौका मिला। इन बुजुगों को उनके अमीर बेटे बहुओं ने बेसहारा छोड़ दिया था। समाज के कुछ जिम्मेदार नागरिक उनकी देखभाल करते थे। अमीर औलादें अपने माँ बाप को हर सहूलत फ़राहम कर सकती हैं भले ही वो उन्हें वक़्त न दे पाएं, ऐसे में ये बात बहुत हैरान करती है कि उन्होंने अपने माँ बाप को बेसहारा क्यों छोड़ा होगा !

जयपुर में 2016 में एक ऐसे घर में कुछ रोज़ गुज़ारने का मौक़ा मिला जिसके एक हिस्से में एक बुज़ुर्ग रहते थे। ये बड़ी मुश्किल से टॉयलेट तक जा पाते थे, अक्सर तो बिस्तर पर ही पेशाब करते थे। उनका बेटा सप्ताह में एक बार आकर उनको नहलाता और कपड़े बदलता था। मेरे मित्र अक्सर बुज़ुर्ग की कुछ मदद कर देते, सफ़ाई तो रोज़ ही करते। जब ये बुज़ुर्ग मर गए तो अंतिम क्रियाओं के तौर पर सभी कार्यक्रम बडे धूमधाम से किया गया। क्या ये प्रेम था? इसी जगह एक घर से किसी के चीखने की आवाज़ आती थी, मित्र से पता करवाया तो मालूम चला कोई बुज़ुर्ग जो मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं, उन्हें उन्हीं की औलादें मारती थीं। ये इलाका शहर का पॉश इलाका कहलाता है, यानी यहाँ थैली से अमीर लोग रहते हैं।

ऐसे ही एक बुज़ुर्ग औरत बिना किसी की मदद के अपने घर में मर गईं, उनका बेटा अपने बच्चों के साथ अमेरिका में था। ऐसे हज़ारों किस्से हैं। लेकिन सवाल वही के जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए ज़मीन आसमान एक करते है, वही अपने माँ बाप को बोझ समझ कर कैसे फेंक देते हैं !

धर्म, समाज, नैतिकता सब बुज़ुर्गों की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन सेवा या दुत्कार तय होता है पैसों की ताक़त से। अमीर के लिए भी माँ बाप बोझ लगते हैं क्योंकि उन पर समय और पैसा खर्च होता है। बहू के तौर पर एक स्त्री माँ बाप का तिरस्कार करती है तो बेटी के तौर पर सम्मान और सेवा, आखिर एक स्त्री इन दो रूपों में कैसे जी पाती है ?

एक आवाज़ महिला जगत से उठती है कि बुज़ुर्गों की सेवा बहू ही क्यों करे बेटा क्यों नहीं। यहां दोनों के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जा सकते हैं, मैं नहीं दूँगा। मेरा बस इतना कहना है कि शादी सिर्फ सेक्स और बच्चे पैदा करने की पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि दो लोग दोनों के सुख दुख और जिम्मेदारियों के साझेदार बनते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर शादी की भी क्या ज़रूरत ?

जिस घर में बुज़ुर्ग होते हैं, अमूमन बच्चे बहुत सुरक्षित होते हैं। यही नहीं बच्चे बुज़ुर्गों के लिए टॉनिक का काम करते हैं। ये मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपका अनुभव कुछ अलग हो।

बच्चों की बात आई तो थोड़ी सी चर्चा इस पहलू पर कि समाज में बुज़ुर्ग ही नहीं बच्चे भी असुरक्षित हैं। जिन परिवारों में माँ बाप दोनों काम करते हैं वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें बच्चे की अच्छी परवरिश हो पाए। पूँजीवादी समाज ने इसके लिए जो विकल्प निर्मित किये हैं, उनमें सुविधा जैसी भी हो प्रेम व संवेदना नहीं है, जबकि बच्चों के लिए प्रेमपूर्ण माहौल किसी भी दूसरी सुविधा से ज़्यादा ज़रूरी है।

एक अंतिम बात, कल हम बच्चे थे तो आने वाले कल में हम बूढ़े भी होंगे। जो कुछ आज बच्चों और बूढ़ों को मिल रहा है, उससे बेहतर की उम्मीद आने वाले कल में करने का कोई आधार नहीं है, तो फिर उपाय क्या है ?

कुछ अवधारणाओं पर शिद्दत से सोचना पड़ेगा, मसलन-

मानुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मानुष्य का ज्ञान सामाजिक संपत्ति है, इस ज्ञान का उपयोग सामाजिक/ सामूहिक होना चाहिए। इसी तरह हमारे कौशल, हमारी सृजना समाज की ही संपत्ति है इसलिए हमारा अर्जन भी सामाजिक व सामूहिक होना चाहिए। अब मुनाफ़े पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में सामूहिकता के लिए कोई जगह नहीं है। हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें मानव मेधा द्वारा अर्जित सम्पदा समाज की हो, जिसमें बच्चों का लालन पालन और शिक्षा समाज की जिम्मेदारी हो, जिसमें बुज़ुर्गों की देखभाल, उनका इलाज और उनका मनोरंजन भी समाज की जिम्मेदारी में हो। ऐसा समाज फिलहाल नहीं है, पर क्या यही समाज हमारी ज़रूरत नहीं है?

सोचियेगा!

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।