‘हम चाहते हैं कि हमें सुना जाए..’

25 मई 2020, अमेरिका के मिनिएपोलिस शहर में जॉर्ज फ़्लॉयड नाम का एक निहत्था अश्वेत व्यक्ति, डेरिक शौविन नाम के एक श्वेत पुलिस कर्मचारी के घुटनो के नीचे अपना दम तोड़ देता है , ये कहते हुए कि “मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज़ रुक जाओ।”

इसके बाद अमेरिका के 50 से ज़्यादा शहरों में सत्ता और प्रशासन के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुए हैं। इनमें लॉस ऐंजलेस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, सिएटल, शिकागो, फ़िलाडेल्फ़िया, ऑस्टिन जैसे तमाम शहरों के नाम शामिल हैं। इन विरोध प्रदर्शनो में रेसिज़्म, पुलिस की बर्बरता, प्रशासनिक हत्या और निहित भेदभाव के ख़िलाफ़ तरह-तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनो में नारों की गूँज है तो कहीं व्हाइट हाउस के सामने धरना, पुलिस की गाड़ियों का घेराव भी है, इसी के साथ कुछ जगह आक्रोशित भीड़ के पुलिस की गाड़ियों को जला देने से लेकर कुछ लूटपाट की घटनाएं भी शुमार हैं।

पुलिस ने भी इस पर कार्रवाई की और 1400 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार कर लिया है। आरोपी पुलिसकर्मी डेरिक शौविन के ख़िलाफ़ हत्या और निर्मम अत्याचार के गम्भीर आरोप लगाए गए हैं और उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। कई राज्यों में कर्फ़्यू लगा दिया गया है और देश भर में तनाव का माहौल है। इस वक़्त में जब घरों के अंदर रहना मात्र ही सुरक्षा का आश्वासन है, तब हज़ारों की तादाद में लोगों का सड़कों पर उतर आना निश्चय ही इस घटना की लोगों के लिए अहमियत को दर्शाता है।

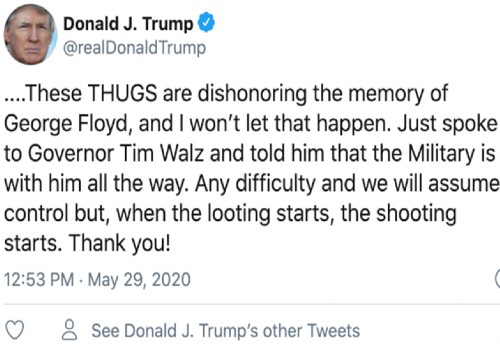

लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बेहद ग़ैर ज़िम्मेदाराना तरीक़े से इन प्रदर्शनो पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पहले एक प्रेस कॉन्फ़्रेन्स में और अपने ट्विटर अकाउंट से ये बात कही कि “लूटपाट शुरु होगी, तब गोलीबारी भी शुरु होगी (when the looting starts, the shooting starts)।“

हाँ लूटपाट नहीं होनी चाहिए थी, पर क्या इस पूरे आंदोलन को सिर्फ़ लूटपाट की कुछ घटनाओं में समेट देना चाहिए?

घुटना, दम घुटना और दुर्घटना

सेंटर फ़ॉर स्ट्रीटेजिक और इंटरनेशनल स्टडीज़ (CSIS) की एक रीसर्च के मुताबिक़ दुनिया में 2009 से 2019 के बीच में, हर साल 11.5 प्रतिशत की दर से सामूहिक प्रदर्शनो में वृद्धि हुई है। अमेरिका में 2016 में राष्ट्रपति ट्रम्प के चुनाव के बाद से अब तक क़रीब 16,000 विरोध प्रदर्शनो में 1.15 करोड़ से ज़्यादा अमरीकी लोगों ने हिस्सा लिया है। इनमें अमेरिका के इतिहास के कई बड़े प्रदर्शन भी शामिल हैं जिनमें टैक्स मार्च( राष्ट्रपति ट्रम्प से उनके टैक्स समबंधित काग़ज़ों को जनता के बीच रखने की माँग), सत्य के लिए मार्च(जिसमें ट्रम्प कैम्पेन के रूस से संदिग्ध रिश्तों की शिनाख्त की माँग), ट्रम्प के ट्रैवल बैन के ख़िलाफ़ मार्च जैसे कुछ नाम हैं।

पिछले हफ़्ते भर में जॉर्ज की हत्या पर हुए, आई कांट ब्रीद (I can’t Breathe) नाम से हो रहे, प्रदर्शनो के तरीक़ों पर कई सवाल उठाए गए हैं। हालाँकि ये सवाल हिंसक तरीक़ों को लेकर उठाए गए हैं, लेकिन ये सवाल उठाने का तरीका भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 16 अप्रैल, 1963 को लिखे एक ख़त को याद दिलाता है। इस पत्र में, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, “मैं एक खेदजनक निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि एक नीग्रो की आज़ादी के पथ पर सबसे बड़ी बाधा, श्वेत नागरिक परिषद या कू क्लक्स क्लैन (दास प्रथा के अंत के बाद, आज़ाद अश्वेतों पर हमले करने वाला अतिवादी संगठन) नहीं है, बल्कि वह संयत या मॉडरेट श्वेत व्यक्ति है जिसकी न्याय से ज़्यादा व्यवस्था के प्रति निष्ठा है; जिसे – न्याय के साथ आने वाली सकारात्मक शांति के मुक़ाबले तनावरहित नकारात्मक शांति ज़्यादा पसंद है। जो बार बार ये कहता है, “मैं तुम्हारे लक्ष्य से इत्तेफ़ाक रखता हूँ, पर तुम्हारे इन सीधी कारवाई (Direct Action) वाले तरीक़ों से सहमत नहीं हूँ।“”

पहली बात जो लोग इन तरीक़ों पर सवाल उठाते या उठा सकते हैं, शायद उनके पास ये सुविधा है कि वो अन्याय से ज़्यादा इन प्रदर्शनो की राजनीतिक और सामाजिक अनिश्चितता से ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं।

दूसरी बात इन प्रदर्शनो पर सवाल उठाना उस व्यवस्था पर चुप्पी साधने जैसा या उसका समर्थन करने के बराबर है, जिस वजह से जॉर्ज जैसे लोग दम तोड़ देते हैं।

तीसरी और सबसे अहम बात तो प्रदर्शन कैसे करना चाहिए? अपनी बात कैसे बोली जानी चाहिए कि सुनाई दे? क्योंकि जब जॉर्ज 9 मिनट तक लगातार ये कहते हैं कि वह सांस नहीं ले पा रहे हैं और इसको सुनने के बाद भी पुलिस अधिकारी अपना घुटना उनकी गर्दन से नहीं हटाते हैं, तब शायद ये बात स्थापित हो जाती है कि सिर्फ़ अपनी बात बोल देना काफ़ी नहीं है।

जब 2016 में कुछ खिलाड़ी राष्ट्र गान के दौरान एक घुटने पर नीचे बैठ कर अपना विरोध ज़ाहिर करते हैं, सवाल तब उन पर भी उठे थे कि ऐसे विरोध नहीं करना चाहिए। पर जो लोग उन खिलाड़ियों बैठे हुए घुटनों पर सवाल उठाते हैं, अद्भुत संयोग है कि वे ही लोग उस पुलिस अधिकारी के उस घुटने पर सवाल नहीं करते, जिसके नीचे जॉर्ज फ्लॉयड का दम घुट गया और उनकी जान चली गई…

डरना ठीक है, पर धरना मना है

आजकल वैसे भी हर न्यूज़ चैनल से सरकार तक इस होड़ में है कि भारत को किसी भी तरह हर मामले में विश्व गुरु सिद्ध कर दिया जाए। तो फिर इन विरोध प्रदर्शनो के मामले में भारत कैसे पीछे रहता। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक़, साल 2019 में राजधानी दिल्ली में 12,652 प्रोटेस्ट्स हुए थे। 2011 से लेकर 2019 तक के आठ सालों का, ये सबसे बड़ा आँकड़ा है। इस आँकड़े को थोड़ा और समझने का प्रयास करने के लिए कुछ तुलनात्मक संदर्भों पर भी ग़ौर किया जा सकता है। 2011 में जब भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन पुरज़ोर गति से चालू था, उस साल 5350 प्रदर्शन हुए थे और निर्भया कांड के बाद भी 2012 में 8405 प्रदर्शन हुए थे। मतलब 2012 के मुक़ाबले प्रदर्शनो की संख्या लगभग ढाई गुना हो गई है। पर 2019 के ये आँकड़े सिर्फ़ 15 दिसम्बर तक के हैं, अगर इनमें CAA के विरोध में हुए प्रोटेस्ट्स को भी शामिल कर लें तो इस संख्या में 500 प्रदर्शनों की और बढ़ोतरी हो जाती। सरकार, नागरिकता संशोधन क़ानून के मुताबिक़ नागरिकता के पैमाने या दायरे परिभाषित करना चाहती थी, लेकिन उस मुद्दे पर तो बहुत बात हो चुकी है। दरअसल इन प्रदर्शनो की संख्या से एक बात तय होती है कि कैसे इस देश के नागरिक, सरकार से अपने हक़ों को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। चुनाव के अलावा, ऐसे प्रोटेस्ट्स मौक़ा देते हैं सरकार के प्रति अपनी असहमति और क्रोध ज़ाहिर करने का।

ख़ैर इन कोशिशों पर हमारे देश में भी कई सवाल उठाए गए। चंद्रशेखर जब संविधान लेकर जामा मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो उस पर भी सवाल उठे थे और शाहीन बाग़ में 101 दिन लम्बे चले धरने पर भी। जब 2016 में 18 करोड़ वर्कर्स, 24 घंटे का बंद घोषित करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को 270 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुक़सान होता है। शायद कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था की ये गिरावट अखर रही होगी, परंतु क्या उनको ये मंज़ूर होता कि ये वर्कर्स कम आय पर काम करते रहें? प्रदर्शनो पर सवाल उठाना भी कोरोना की तरह संक्रामक और वैश्विक दिक्कततलब मालूम पड़ता है। आख़िर ये कौन तय कर सकता है कि विरोध का कौन सा ढंग बेहतर है? बंद से अर्थव्यवस्था को नुक़सान होता है, धरने से कभी ट्रैफ़िक की समस्या तो कभी लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आती है। हड़ताल होने से कभी-कभार बाज़ार में ज़रूरी चीज़ें नहीं मिलती और तो भूख हड़ताल से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर ये सब लोग चुप रह जाएँगे तब तो अन्याय निश्चित है, विरोध करने से न्याय की सम्भावना के तो आसार बनते हैं। इसके अलावा अगर लोगों की बात आसानी से सुन ली जाए – तो कौन ये सब ख़ुद भी करना चाहेगा? शायद बोल कर आप कुछ नहीं बदल पाएँ, परंतु चुप रहकर आप ख़ुद बदल जाते हैं। बोलना और प्रोटेस्ट्स करना आपके मौलिक अधिकार हैं और उनमें अपनी आस्था ना रखना आपको एक नागरिक के तौर पर बदल कर, कमज़ोर और यथास्थितिवादी बना सकता है।

ख़ैर इन कोशिशों पर हमारे देश में भी कई सवाल उठाए गए। चंद्रशेखर जब संविधान लेकर जामा मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो उस पर भी सवाल उठे थे और शाहीन बाग़ में 101 दिन लम्बे चले धरने पर भी। जब 2016 में 18 करोड़ वर्कर्स, 24 घंटे का बंद घोषित करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को 270 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुक़सान होता है। शायद कुछ लोगों को अर्थव्यवस्था की ये गिरावट अखर रही होगी, परंतु क्या उनको ये मंज़ूर होता कि ये वर्कर्स कम आय पर काम करते रहें? प्रदर्शनो पर सवाल उठाना भी कोरोना की तरह संक्रामक और वैश्विक दिक्कततलब मालूम पड़ता है। आख़िर ये कौन तय कर सकता है कि विरोध का कौन सा ढंग बेहतर है? बंद से अर्थव्यवस्था को नुक़सान होता है, धरने से कभी ट्रैफ़िक की समस्या तो कभी लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आती है। हड़ताल होने से कभी-कभार बाज़ार में ज़रूरी चीज़ें नहीं मिलती और तो भूख हड़ताल से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर ये सब लोग चुप रह जाएँगे तब तो अन्याय निश्चित है, विरोध करने से न्याय की सम्भावना के तो आसार बनते हैं। इसके अलावा अगर लोगों की बात आसानी से सुन ली जाए – तो कौन ये सब ख़ुद भी करना चाहेगा? शायद बोल कर आप कुछ नहीं बदल पाएँ, परंतु चुप रहकर आप ख़ुद बदल जाते हैं। बोलना और प्रोटेस्ट्स करना आपके मौलिक अधिकार हैं और उनमें अपनी आस्था ना रखना आपको एक नागरिक के तौर पर बदल कर, कमज़ोर और यथास्थितिवादी बना सकता है।

विरोध करना सिर्फ़ हक़ नहीं कर्तव्य भी है

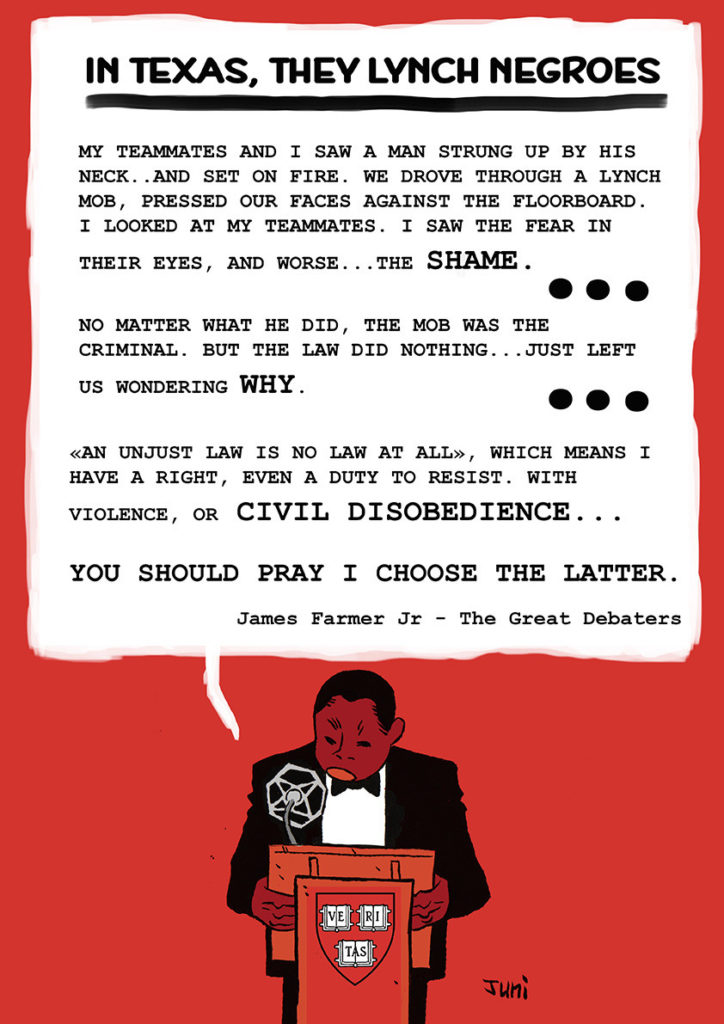

अंग्रेज़ी फ़िल्म “द ग्रेट डिबेटर्ज़” में हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित एक वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार अश्वेत हिस्सा लेते हैं। ये फ़िल्म 1930 के अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बनायी गयी है, जब अश्वेतों की अमेरिकी समाज में बराबर की हिस्सेदारी नहीं थी। आज जब हम फिर रेसिज़्म और प्रोटेस्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं तो इस फ़िल्म के आख़िरी पाँच मिनट याद कर लेने चाहिए। इस फ़िल्म के आख़िरी 5 मिनट में एक अश्वेत प्रतियोगी अपना तर्क रखते हुए ये कहता है, “जिम क्रो साउथ (एक अमेरिकी इलाका) में कोई न्याय नहीं है। कोई न्याय नहीं होता है, जब नीग्रो लोगों को घर देने से मना कर दिया जाता है, स्कूलों और अस्पतालों से वापिस लौटा दिया जाता है या जब उनकी लिंचिंग होती है। सेंट ऑगस्टीन ने कहा था कि एक अन्यायी क़ानून , क़ानून ही नहीं होता। इसका मतलब कि ना सिर्फ़ ये मेरा अधिकार है, बल्कि ये मेरा कर्तव्य भी है कि मैं उसका विरोध करूँ। चाहे बल से या फिर सविनय अविज्ञा (सिविल डिसोबीडियेन्स) से। आपको ये शुक्र मनाना चाहिए कि मैं हर बार दूसरी चीज़ चुनता हूँ।“

हालांकि हमारे यहां, हम किसी जातिवादी, नस्लभेदी, लिंगभेदी या सांप्रदायिक हिंसा करने वाले के परिवार को भी उसके साथ खड़ा ही देखते हैं। लेकिन अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉएड की हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी की पत्नी ने इस घटना से आहत और द्रवित हो कर, अपने पति के ख़िलाफ़ तलाक़ का मुक़दमा दाख़िल कर दिया है। डेरेक शॉविन की पत्नी केली शॉविन ने अदालत से ये भी कहा कि उनको किसी तरह के मुआवज़े या गुज़ारे भत्ते के तौर पर, एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। लेकिन डेरेन की हरक़त ने उनके विवाह को जो क्षति पहुंचाई है, उसकी भरपाई संभव नहीं है।

एक आख़िरी बात, अमेरिका के फ़्लिंट टाउन्शिप में पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर बात की, उन पर ना आँसू गैस चलायी ना उन पर बल का प्रयोग किया, सिर्फ़ बात की। बाद में पुलिसकर्मियों ने उस प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया। अंत में जॉनी फ़्रैंक्लिन नाम के एक प्रदर्शनकारी ने एक बात कही जो शायद इस सबका तोड़ और हल है। उन्होंने कहा “ हम चाहते हैं कि हमें सुना जाए, हम बात करना चाहते हैं और इसके बाद लगा हाँ हमें सुना गया है।“

लेखिका सौम्या गुप्ता, डेटा विश्लेषण एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भारत से इंजीनीयरिंग करने के बाद शिकागो यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी उच्च शिक्षा हासिल की है। यूएसए और यूके में डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करने के बाद, अब भारत में , इसके सामाजिक अनुप्रयोग पर काम कर रही हैं।

लेखिका सौम्या गुप्ता, डेटा विश्लेषण एक्सपर्ट हैं। उन्होंने भारत से इंजीनीयरिंग करने के बाद शिकागो यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी उच्च शिक्षा हासिल की है। यूएसए और यूके में डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम करने के बाद, अब भारत में , इसके सामाजिक अनुप्रयोग पर काम कर रही हैं।

हमारी ख़बरें Telegram पर पाने के लिए हमारी ब्रॉडकास्ट सूची में, नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए आप शामिल हो सकते हैं। ये एक आसान तरीका है, जिससे आप लगातार अपने मोबाइल पर हमारी ख़बरें पा सकते हैं।