1984 में दिल्ली और देश के तमाम हिस्सों में सिखों के साथ जैसा बर्बर व्यवहार हुआ, वह कांग्रेस और उसकी सरकारों के इतिहास पर कभी न मिटने वाला धब्बा है। हर साल नवंबर शुरू होने के साथ उन भवायह दिनों की चर्चा शुरू तेज़ हो जाती है। टीवी और अख़बारों में सिख विरोधी दंगों के पीडितों की मर्मांतक गाथाएँ और उन्हें अब तक न मिल सके न्याय की कहानियाँ होती हैं। किसी भी लोकतंत्र के लिए यह शुभ है कि वह अन्याय को भूले नहीं और न्याय के लिए जूझता रहे।

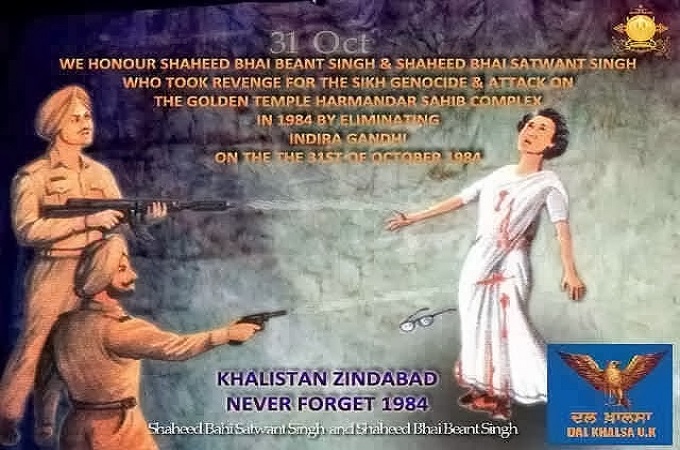

लेकिन क्या इतिहास 31 अक्टूबर 1984 को हुई इंदिरा गाँधी की हत्या के साथ शुरू होता है। आख़िर ऐसा क्यों है कि हम सिख विरोधी दंगों को तो याद करते हैं, लेकिन खालिस्तान के उस हिंसक आंदोलन पर बात भी नहीं करते जिसने हज़ारों निर्दोषों के बलि ली थी। न सिर्फ़ आम हिंन्दू बसों से उतार कर मारे जा रहे थे, मज़हबी उन्माद के उस ज़हर के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले तमाम पत्रकार और सिख बुद्धिजीवी भी मारे गए। पाश जैसा क्रांतिकारी कवि भी खालिस्तानी आंतकवादियों की गोलियों का शिकार हुए। देश ने सेना और पुलिस के तमाम अफ़सर और जवान खोए। राजनेता भी।

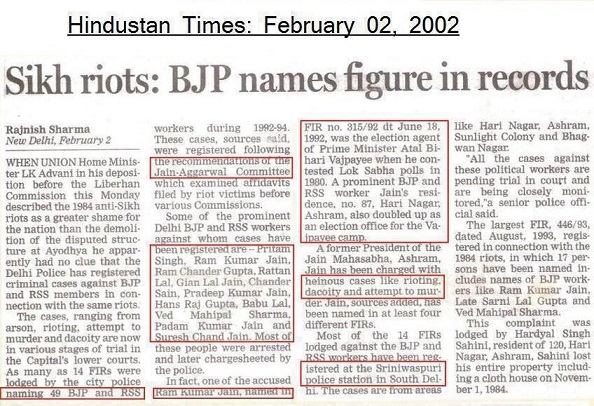

आज राष्ट्रवाद का उफान है। वंदे मातरम के नाम पर मारकाट मची है। लेकिन किसी को फ़र्क़ नहीं पड़ता कि भारत की प्रधानमंत्री के हत्यारों के परिजनों को स्वर्णमंदिर में सम्मानित किया जाता है। उनके लिए स्मारक बनाने की माँग होती है। देश की नंबर वन देशभक्त पार्टी बीजेपी के मुँह से चूँ भी नहीं निकलती। उसके लिए 1984 का संबंध जैसे इंदिरा गाँधी की हत्या से है ही नहीं। मतलब बस इतना ही है कि जब गुजरात नरसंहार की बात हो, 1984 की याद दिला दो। उस पर ज़ोर-ज़ोर चीखने लगो। हालाँकि 1984 में फैले उन्माद में सिर्फ़ कांग्रेसी शामिल थे, यह झूठ है। दिल्ली जैसी जगह पर तो आरएसएस के लोग भी नामज़द हुए थे।

एक फ़र्क़ और है। सिख विरोधी दंगों से सिख विरोधी प्रचार अभियान नहीं शुरू हुआ जैसा कि गुजरात के मामले में मुसलमानों के साथ हुआ। काँग्रेस के तमाम नेताओं की राजनीति ख़त्म हो गई जबकि मुसलमानों को गालियाँ देकर बीजेपी के नेता सत्ता के शीर्ष तक जा पहुँचे। काँग्रेस नेतृत्व ने दंगों के लिए माफ़ी माँगी और एक सिख को दस साल तक भारत का प्रधानमंत्री बनाए रखा। बीजेपी से गुजरात को लेकर ऐसे किसी पश्चाताप की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

इसलिए खालिस्तान के नाम पर हुई हिंसा को भुलाकर सिर्फ़ सिख विरोधी दंगों की बात करना, एक ऐसी चालाक हरकत है जो न्याय और नैतिकता की तमाम दुहाई को नाटक बना देती है। खालिस्तानी आंदोलन की याद में यह सबक़ शामिल है कि मज़हबी उन्माद को राजनीतिक फ़ायदे के लिए भड़काना कितना घातक हो सकता है। ऐसा नहीं कि यह आंदोलन पूरी तरह ख़त्म हो गया है। आज भी दुनिया के कई देशों में इसके निशान फैले और हैं और बीच-बीच में हिंदुस्तान में उसकी आहट महसूस होती रहती है। इसलिए जितना सिख विरोधी दंगों पर बात करना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी खालिस्तान और उसने नाम पर हुए अन्याय और हिंसा की निंदा करना भी।

दो साल पहले वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण ने इस विषय पर जो लिखा था, उसे पढ़िए और विचार कीजिए–

खालिस्तानी हिंसा की शुरुआत 1980 से ही हो गई थी। इसकी पूर्वपीठिका और भी पहले से एक धार्मिक शुद्धतावादी आंदोलन के रूप में तैयार हो रही थी, लेकिन इसकी प्रकट शुरुआत कानपुर के एक निरंकारी जलसे पर हुए हमले में कुछ निरंकारियों के मारे जाने से हुई थी। फिर लगभग चार साल तक बिना किसी उकसावे के इकतरफा तौर पर हिंदू मारे जाते रहे। ऑपरेशन स्वर्णमंदिर से ठीक पहले तक ऐसी हत्याओं की संख्या 400 के आसपास थी।

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में नवंबर का पहला हफ्ता देश भर में फैले निर्दोष सिखों की हत्या के लिए समर्पित रहा। यह संख्या तीन से चार हजार की थी। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में और इसके काफी पहले से जारी खालिस्तानी हिंसा की प्रक्रिया में पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के सत्रह साल स्वाहा हो गए।

84 के सिख विरोधी जनसंहार को एक तरफ रख दें तो कुल 11,783 निर्दोष हिंदू-सिख और 1750 सुरक्षा बलों के जवान खालिस्तानी हिंसा के शिकार हुए। 8096 लोग आतंकवादी के नाम पर अलग से मारे गए, जिसमें वास्तविक आतंकवादी कितने थे, नहीं पता, लेकिन कुछ थे जरूर, वर्ना खालिस्तानी हिंसा ठंडी कैसे हुई होगी।

आतंकवादी के नाम पर मारे गए लोगों में निश्चित रूप से कुछ निर्दोष भी थे, जिनसे जुड़ी तकलीफें आज भी पंजाब को मथती रहती हैं। हम अक्सर चीजों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं और एक नियम के तौर पर उनका सरलीकरण कुछ ऐसा करते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है।

और किसी को नहीं तो हिंदू हित रक्षकों’ को ही कभी भूले से खालिस्तानी हिंसा की भी निंदा कर ही देनी चाहिए, जिसके नवीनतम संस्करण को वे मौजूदा पंजाब सरकार के घटक दल के रूप में इतनी जतन से पाल-पोस रहे हैं। वे ऐसा बिल्कुल नहीं करते और 1984 पर उंगली उठा-उठाकर एकतरफा तौर पर कांग्रेसियों को ठोंकते चले जाते हैं। इसके चलते पता नहीं क्यों कांग्रेस के प्रति मेरी नफरत अपने आप कम होती जाती है, जिससे बाद में मुझे और कोफ्त होती है।

.बर्बरीक